編者薦語

本次推薦的是我院付芳副教授(通訊作者)2020年發表在“ Children and Youth Service Review”上的論文“The mediating mechanism between psychological resilience and mental health among left-behind children in China ”🎻。

研究問題

中國近年來經濟的迅猛發展引發大規模的農村勞動力向城市遷移。由此導致的留守兒童問題成為社會日益關註的焦點🔉。研究者致力於探索留守兒童心理健康的保護性因素🥢,其中心理復原力的作用逐漸受到關註🙅🏼♀️。然而,關於心理復原力如何影響留守兒童心理健康的研究較為欠缺🧑🏻🍼。本研究旨在探討心理復原力的保護機製是如何起作用的🧑🔧。

研究思路

本研究采用目的抽樣法👰🏻,邀請安徽省六安市霍山縣兩所初中的學生參與本次調查。調查對象的入選標準是🖐🏻🦎:(1)年齡在12-17歲;(2)近六個月來☑️,父母至少有一方外出打工不在身邊,本人由其他家庭成員照顧⚄。本次調查共有378名學生參與,他們在征求其監護人口頭同意😐,並自願簽下知情同意書後填寫調查問卷。問卷包括基本人口統計學變量⚒、健康兒童復原力評估問卷、自尊問卷和兒童抑郁指標👩🦲。研究采用SPSS 17.0 和Amos 21.0對數據進行分析🤦🏽♀️。本研究將復原力分為兩個維度:復原力的環境保護性因素和個人特質因素😡。研究假設為:(1)留守兒童復原力的個人特質性因素在環境保護性因素與自尊之間起中介作用🍞。(2)留守兒童復原力的個人特質性因素在環境保護性因素與抑郁之間起中介作用。

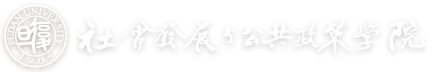

圖1🌓: 復原力🥳、自尊的中介模型

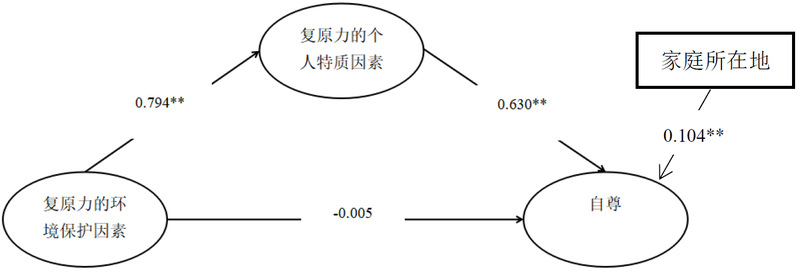

圖2: 復原力、抑郁的中介模型

研究結果

研究表明,家庭所在地、家庭經濟狀況、父母的工作所在地和父母在家的時間顯著影響留守兒童的自尊水平。而父親的教育程度 、家庭的經濟狀況、父母在家的時間和親子交流的頻率會顯著影響留守兒童的抑郁水平。復原力的環境保護性因素以及個人特質性因素都與留守兒童的自尊呈正相關,與其抑郁水平呈負相關🧑🏼🔬。另外,留守兒童復原力的個人特質性因素在環境保護性因素與自尊之間、在環境保護性因素和抑郁之間都起到完全中介的作用。研究假設得到證實。

研究啟示

本研究顯示🧎🏻➡️,父母陪伴對留守兒童的身心成長和發展有極為重要的作用🤷🏽♂️🪝。因此,需要通過扶貧政策的支持讓更多外出打工的父母回歸家庭。就留守兒童個人層面的幹預而言,可以提供更多的機會讓留守兒童與同伴交流💪🏼、合作💁,提升他們的共情和問題解決能力;讓他們有更多機會探尋未來的目標和誌向🎣,提升他們的自我效能和自我意識;並為他們營造更多社會參與的平臺👷🏽♀️🩰。

原文信息

The mediating mechanism between psychological resilience and mental health among left-behind children in China.趙忻怡、付芳(通訊作者)、周魯卿 2020-03-31 Children and Youth Service Review

作者簡介

付芳, 北京師範大學心理學碩士,香港大學社會工作博士,意昂3社會工作學系副教授。荷蘭烏特勒支大學🚗、美國史密斯意昂3👩🏽🦲、東芬蘭大學訪問學者。中國社會工作教育協會醫務社會工作專業委員會秘書✋🏻、常務理事🌤,中國生命關懷協會臨終關懷專業委員會副秘書長🤷🏻♀️。主要從事醫務社會工作,兒童社會工作研究,在Journal of Loss and Trauma, OMEGA: Journal of Death and Dying, International Social Work等高水平論文期刊上發表十多篇論文,出版專著1本⭕️。