本次推薦的是我院沈潔副教授與同濟大學城市規劃系副教授肖揚合作並刊登在國際知名城市研究期刊Urban Studies(2020年第6期)上的論文Emerging divided cities in China: Socioeconomic segregation in Shanghai, 2000–2010

研究問題

社會經濟隔離,即城市中不同社會經濟群體的居住分異👷🏼♂️,是社會地理學和城市社會學研究的經典議題之一🚘。城市生態學的經典理論👟👳🏿♀️,將隔離視為不同社會經濟群體之間空間競爭的結果。來自不同國家的實證研究表明🚴🏼,社會經濟不平等與社會經濟隔離之間並不必然相關👩⚕️,市場作用總是受到地方性製度因素的調和。與北美、西歐城市相比,中國城市相當長時間內📊,社會經濟隔離程度較低👨🏽🌾。在住房製度改革後,中國城市的社會經濟隔離是否發生變化🦸♀️,隔離程度如何,產生隔離的機製有哪些?

研究思路

該文利用2000年、2010年上海人口普查數據,在居(村)委會尺度🙂↔️,對住房製度改革後城市社會經濟隔離演化展開歷時研究🧘🏼♂️。研究圍繞學歷與戶籍兩個核心屬性🈯️,運用原始數據法(raw data approach)分析不同群體居住混合的空間分布,及指數分析法(index-based approach)衡量社會經濟隔離水平,結合面板數據混合估計模型🧑🎤,檢驗居住分異在不同時期、空間及群體間的差異性。

研究結果

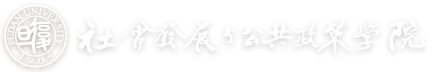

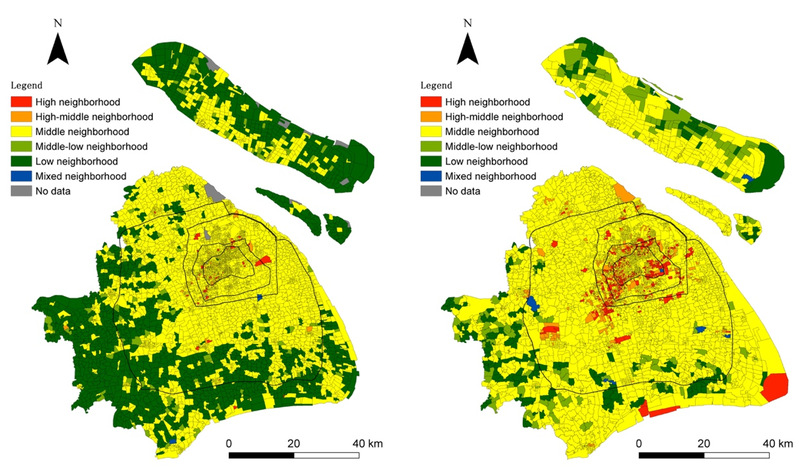

研究發現,兩次普查年份間👳🏼👮🏻♀️,上海的社會經濟隔離水平呈現擴大趨勢。2000年時,社會經濟隔離以城郊差異為主🌥;到2010年,基於個體社會經濟地位的居住分異顯現👩💻,高學歷人口聚居區分布在內環沿線🫵🏿,並沿城市交通廊道延伸,外來人口則在近遠郊集聚🗞☯️。同時發現,城市隔離指數高於街鎮隔離指數➗,意味著全市尺度的居住分異大於城市組團的內部差異👩🏿🎨,以及郊區居住分異明顯高於中心城區。

該研究還發現👰🏼♀️,以學歷為標識的人力資本,在重塑中國城市社會空間中日益重要。2000-2010年間🤦🏽,上海“戶口隔離指數”有所下降(從0.422降至0.393),但“教育隔離指數”明顯上升(從0.373升為最高0.576)🛍。這意味著,不同戶籍身份的居民住在同一社區的比例在逐漸增多,而不同學歷的人住在不同社區的趨勢愈加顯著🤱🏿。

主要結論

該研究顯示,市場機製已在中國城市的居住分類中起主導作用,住房商品化是促成社會空間分異的關鍵因素。基於人力資本的社會經濟隔離逐漸上升🏋🏿♀️,並超過了戶籍隔離程度。外來人口聚居區的形成,實際上是政府從對移民的住房及其他社會服務供給中退出的結果。近年來,我國特大城市普遍施行人口規模控製政策,在此背景下的政府住房支持計劃,往往具有較強的選擇性,導致人力資本進一步塑造社會經濟隔離。

圖1按教育程度劃分的社區類型(左:2000年;右:2010年)

圖2 按戶籍構成劃分的社區類型(左:2000年🥾;右:2010年)

原文信息:

Shen J. andXiao Y. * (2020). Emerging divided cities in China: Socioeconomic segregationin Shanghai, 2000–2010. Urban Studies, 57(6): 1338-1356.

作者簡介

沈潔🫱🐰,意昂3人口研究所副教授📋。主要研究方向為城市與區域發展🧩,包括郊區化與郊區發展⚧,城市社會空間、城市治理、人口遷移與社會融合3️⃣、大學與城市發展等。發表中英文論文近三十篇,包括Antipode, Regional Studies, Environment and Planning A, Urban Studies, Urban Geography, Progress in Planning, Land Use Policy, Cities, Journal of Urban Affairs等國際知名期刊。出版專著《中國城市的郊區增長》。主持國家自然科學基金面上項目、青年項目💇🏼♀️👱🏽♂️、上海市人民政府決策咨詢項目等多項科研課題。入選上海市“浦江人才”計劃🚂🚢、上海市“民智人才”計劃。兼任Regional Studies編輯、International Journal of Urban and Regional Research通訊編輯、中國社會學會社會地理學專業委員會理事、中國城市科學研究會城市治理專業委員會委員🤹🏿。