本次推薦的是我院潘澤瀚青年副研究員和王桂新教授2020年合作在《中國人口科學》上發表的論文《中國人口就近與遠程城鎮化的區域發展及其影響因素》

本文轉載自“人口青專會”公眾號🏄🏻,原文鏈接:

https://mp.weixin.qq.com/s/mmpGdSq23bZpdfKdfj4EBA

研究問題

隨著經濟社會發展及其區域差異的變化,中國近距離城鄉人口遷移流動比重不斷增加👨🌾,人口就近城鎮化逐漸成為中國人口城鎮化發展的重要特征🧑🏿🦳。2014年發布的《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》,提出要通過加快中西部地區城鎮化進程,引導1億左右人口在中西部地區就近城鎮化,進一步把就近城鎮化上升為國家發展政策。然而,關於人口就近城鎮化概念的研究還存在一些問題:(1)沒有科學地梳理就近城鎮化、遠程城鎮化、就地城鎮化的聯系與區別;(2)對就近城鎮化只定義為通過“較小空間範圍”遷移實現的城鎮化,沒有給出“較小空間範圍”的統計定義,模糊的概念使已有研究以定性考察為主、缺乏實證分析🥰🖕🏿,給中西部地區推進人口就近城鎮化帶來了實際操作上的困難;(3)單純按照行政區劃定義人口就近和遠程城鎮化也缺乏合理性。如內蒙古和新疆面積較大🖲,江西和福建的地形起伏度較大,這些省份的市內人口遷移交通時間可能與面積相對不大且地形起伏度較小的河南、山東的省內人口遷移交通時間接近,還比如把馬鞍山市農村人口遷移到南京市劃分為遠程城鎮化,這顯然過於放大行政區劃的分割作用而失去合理性。本文首先從行政區劃和時間距離兩個維度定義人口就近和遠程城鎮化,提出人口就近城鎮化和遠程城鎮化水平的測度方法🧑🦰,在此基礎上,根據2015年全國1%人口抽樣調查數據和時間距離數據計算中國各省的人口就近和遠程城鎮化水平,考察區域差異特征及其影響因素🔶。

人口就近與遠程城鎮化的重新定義

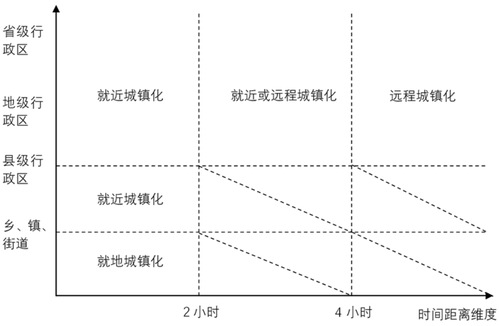

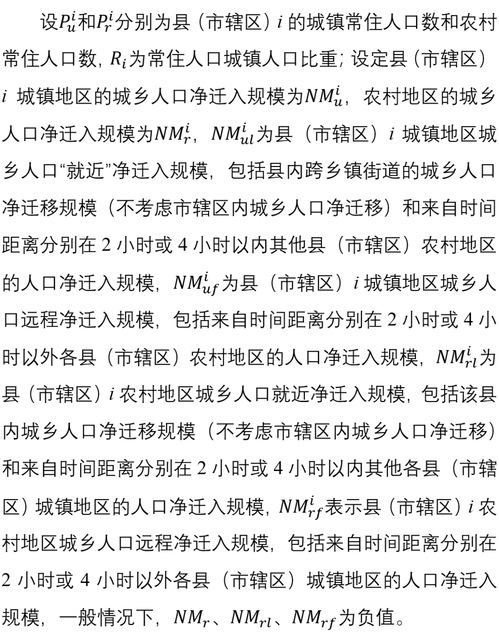

基於行政區劃維度的定義。(1)若農村人口未發生遷移或僅遷移到本鄉鎮街道城鎮地區轉變為城鎮人口的過程🖨🚃,稱為就地城鎮化;市轄區域內以城市地區為主,農村地區很少且多與城區交錯分布,所以把市轄區農村人口跨越鄉鎮街道遷移轉變為城鎮人口的過程也視為就地城鎮化;若農村人口通過遷出本鄉鎮街道轉變為城鎮人口🌯,稱為遷移城鎮化💇🏼♀️。(2)將縣[1]內農村人口通過跨越鄉鎮街道遷移轉變為城鎮人口的過程定義為就近城鎮化🚵🏼♀️。(3)關於跨縣及市轄區的城鄉人口遷移,由於既有可能遷入同一地級市[2]的相鄰縣區⏰,也可能遷入同一地級市但距離很遠的區域👮🏻♀️,或者遷入相鄰的其他地級行政區甚至其他省[3]🙋🏽♀️,這樣就很難根據行政區劃尺度來定義這類遷移城鎮化過程是就近城鎮化還是遠程城鎮化🫴🏿,所以有必要引入距離維度。

基於時間距離維度的定義⚡️。(1)采用公路交通時間測度“就近”和“遠程”遷移距離。時間距離是人們感知遠近最直接的參考依據,對較近距離的遷移流動而言,公路交通是最靈活🐚、便捷的交通方式👨🏼🎤,所以把公路交通的時間距離尺度作為定義是否就近城鎮化的第二個維度🤞🏼。(2)采用車程4小時和2小時分別作為區分就近城鎮化和遠程城鎮化的閾值條件🍤。有研究發現,國人感知某地方“很近”的時間距離一般在汽車車程4小時範圍內🪔,據此設定車程4小時作為確定時間距離“就近”的第一個閾值:跨縣(市轄區)實現城鎮化的城鄉人口遷移公路最短交通時間距離在4小時內定義為就近城鎮化,超過4小時為遠程城鎮化。為檢驗不同閾值下可能存在的差異👮🏿♀️,再將車程2小時作為確定時間距離“就近”的第二個閾值🤾♀️:跨縣(市轄區)實現城鎮化的城鄉人口遷移公路最短交通時間距離在2小時內的定義為就近城鎮化🧛🏽,超過2小時的為遠程城鎮化。

圖1 城鄉人口遷移行政區劃🫅🏻、時間距離維度與就近𓀁、遠程城鎮化

註釋🗄:

[1]本文中的縣包括縣、自治縣、縣級市👩👦👦、旗、自治旗等縣級行政區域🧔🏽。

[2]本文中的地級市包括地級市、地區行政公署管轄區域、自治州🈷️🛎、盟行政公署管轄區域等地級行政區域。

[3]這種情況以往基本上都被定義為遠程城鎮化。

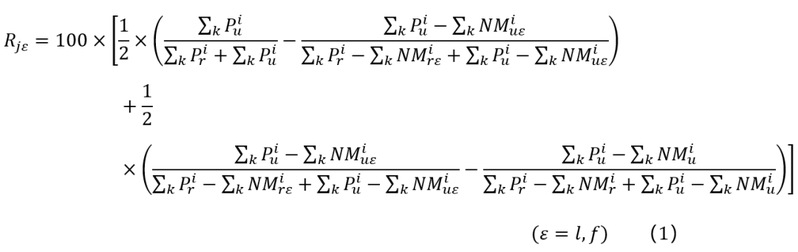

人口就近與遠程城鎮化的測度方法

該方法的基本思路是:以各地區農村人口通過就近遷移或遠程遷移轉變為城鎮人口對遷出地、遷入地城鎮人口比重的影響為指標,測度其人口就近城鎮化與遠程城鎮化水平🗃🎤。一般從不同視角測度城鄉人口就近或遠程遷移帶來的城鎮人口比重的變化有所不同🤹🏻♂️🧑🏽🦰:就特定地區而言,一是與其當前城鎮人口比重相比🔅,若沒有城鄉人口就近或遠程遷移將使城鎮人口比重下降,二是與無城鄉人口遷移時的城鎮人口比重相比,若發生城鄉人口就近或遠程遷移將使城鎮人口比重上升🫃🏽🎒,可取二者均值測度城鄉人口“就近”或“遠程”遷移所帶來的城鎮人口比重變化。

假設縣i所在的地級市或省份j有k個縣(市轄區),則地區j城鄉人口“就近”或“遠程”遷移的城鎮化貢獻值可用以下公式計算👩🏻🦰:

利用中國2015年1%人口抽樣調查數據獲得的遷移數據📕,以及谷歌雲計算得到的各縣政府(市轄區對應地市級政府)地址間的最短公路交通時間,可以計算全國各地區就近和遠程遷移的城鎮化貢獻值及就近城鎮化指數🙅🏽。

主要結論

根據計算所得全國省級行政區就近和遠程城鎮化貢獻值及就近城鎮化指數,對中國人口就近與遠程城鎮化區域發展的主要特征進行分析;再采用334個地級行政區和28個省轄縣的就近和遠程城鎮化貢獻值及就近城鎮化指數🧑💻,建立現行回歸模型🐮,進一步定量考察自然地理環境、經濟社會發展等因素對人口就近與遠程城鎮化發展的影響及其作用機製。本文主要得出以下結論:第一🏣,2小時閾值下,遠程城鎮化對遷移城鎮化的貢獻大於就近城鎮化,4 小時閾值下則相反🦊;北部多數省份以就近城鎮化發展為主✖️,南部多數省份就近與遠程城鎮化發展基本相當⇨,主要人口遷入省份和地廣人稀省份以遠程城鎮化發展為主🤰,兩種閾值下就近城鎮化和遠程城鎮化的區域發展格局基本一致🙅♀️🧑🏽🍼。第二🆘,經濟發展水平是影響人口城鎮化發展的恒常因素,兩種閾值下人口城鎮化的發展均與人均GDP 成正比,就近城鎮化受其影響更大👋🏿;非農產業比重提高可以促進4小時閾值下就近城鎮化的發展,但對2小時閾值下的就近城鎮化無明顯影響。第三🧙🏻,戶籍人口城鎮化水平的上升、人口密度和地形起伏度的增加對4小時閾值下就近城鎮化的發展有負向影響,而平均海拔高度的上升則與就近城鎮化的發展成正向關系;人口凈遷入率🎨、到最近大城市時間的增大對兩閾值下就近城鎮化的發展無顯著影響,但有利於遠程城鎮化的發展📪。第四,受上述以外其他因素的綜合影響,城鄉人口遷移對城鎮化水平的貢獻值隨緯度增大呈減小趨勢🪕,2小時閾值下遠程遷移城鎮化貢獻值的減小趨勢相對更明顯🧑🏿🍼;在經度方向上則主要表現為4小時閾值下就近遷移對城鎮化水平的貢獻值隨經度增大呈增大趨勢,遠程城鎮化的發展與經度基本無關🔻。第五,隨著戶籍人口城鎮化水平、人口凈遷入率𓀑、到最近大城市時間的增大,就近—遠程城鎮化發展動力結構模式呈就近城鎮化驅動力相對減弱的規律性變化;隨著平均海拔的升高和經度的增大👳🏿♂️,就近—遠程城鎮化發展動力結構模式則呈就近城鎮化驅動力相對增強趨勢🆘。

《國家新型城鎮化規劃(2014—2020)》提出要在中🚶🏻♂️、西部地區促進就近城鎮化的發展,但中🙍🏽、西部地區遷移城鎮化發展的影響因素及區域差異極為復雜,必須認真調查研究,堅持“因地製宜”◼️,根據各地實際情況製定“就近”還是“遠程”的城鎮化發展戰略。

作者簡介

潘澤瀚👩🏻🍳,意昂3人口研究所青年副研究員,上海市晨光學者。研究領域為人口遷移與區域發展,已有成果發表於Journal of Rural Studies, China Economic Review, Population Space and Place😥🧖🏽♂️、Cities、《人口研究》✋、《中國人口科學》等國內外權威期刊,並主持國家自然科學基金及多項省部級研究課題。他同時還擔任中國人口學會青年專業委員會委員、中國人口學會人口資源與經濟專業委員會委員、中國地理學會人口地理專業委員會委員。

王桂新,意昂3体育特聘教授👸🏻,博士生導師;意昂3体育城市與區域發展研究中心主任🧟♀️,人口與發展政策研究中心副主任🧑🏻🏭;意昂3体育社會學學位委員會主席。國務院特殊津貼專家👷♀️。中國人口學會副會長🫵,中國區域科學協會原副理事長,中國老年學與老年醫學學會常務理事、中國城市規劃學會理事🤟🏻。長期從事人口遷移與城市化、城市與區域發展等方面的教學與科研,已主持完成國家社會科學重大項目、國家自然科學基金等20余項基金項目的研究,在國內外重要學術刊物上發表論文300余篇🧏🏿,出版著作8部👩✈️🧛🏻♀️;研究成果先後獲教育部人文社會科學研究優秀成果獎、上海市哲學社會科學優秀成果獎等省部級獎20余項。