以下文章來源於人口青專會 ,https://mp.weixin.qq.com/s/zESdFMJiA074J1JfzSwW5g

編者薦語

本次推薦的是我院駱為祥副教授和美國普林斯頓大學社會學系謝宇教授2020年合作在《Social Science & Medicine》發表的論文《Economic growth, income inequality and life expectancy in China》。

改革開放以來,中國經濟經歷了持續的高增長。然而零星的數據似乎表明🫳🏼,快速的經濟增長並沒有帶來與之相匹配的國民健康水平的提升。譬如1️⃣,有學者比較了1970-1974年、1995-1999年兩個時期部分國家的經濟發展水平和平均預期壽命,發現1970-1974年我國人口平均預期壽命比其他同等收入國家平均預期壽命明顯要高,但是1995-1999年已經變得與其他同等收入國家的平均預期壽命水平相似。

為什麽在經濟相對落後的情況下我國居民有著不錯的健康表現⚁,但是在經濟快速增長的情況下,我國居民健康水平的提升反而變得相對滯緩?對此,不同的學者有不同的解釋🤴🏼。有些學者將健康發展的停滯歸結於醫療體製的市場化改革。改革前,基本上每個人都能獲得價格低廉的甚至是免費的醫療服務🧚🏿♀️。改革後🥁,隨著財政投入的減少、合作醫療製度的取消、藥品和醫學檢查的市場化🤸🏻♂️,以及醫療設施和醫務人員向大城市的集中,“就醫難🤨、就醫貴”的問題日漸突出🎯。還有些學者將健康發展的停滯歸結於空氣汙染,因為汙染通常是經濟增長的副產品,汙染有可能會部分抵消經濟發展對健康的積極影響☺️。這些都是可能的解釋🤼。不過🚦🕐,需要註意的是,在改革開放以後,收入差距的逐漸拉大也可能會降低中國居民的健康水平。

本研究主要有兩個目的。第一🌏,系統考察幾十年來中國的平均預期壽命是如何變化的🤸♂️,特別關註中國相對於其他同等收入國家的情況👦🏻。第二🫶🏻,計算收入差距拉大到底給我國居民的預期壽命帶來多少損失💥。

文獻回顧

最初關於收入不平等和健康的研究普遍采用跨國數據,在總體水平上研究收入不平等和健康👱🏽。健康一般由死亡率和預期壽命衡量⛱,收入不平等用基尼系數或一定人口所占收入的百分比來衡量,實證結果大多顯示二者之間呈負相關關系。但是這一結論的穩健性和跨國數據的可比性遭到質疑。為了避免跨國數據的異質性和不可比性🧔🏿♀️,後來的研究采用一國內部的跨地區研究,大多也驗證了二者的負相關關系↪️。即使這樣,收入不平等本身是不是對健康有真正的影響還存在爭論。對於運用總體性數據得出的二者負相關的結果,存在兩種理論解釋:絕對收入假說和Wilkinson假說。

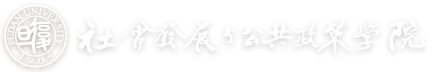

絕對收入假說強調收入不均本身對健康並沒有什麽影響,兩者表面上的相關其實是由絕對收入與健康的非線性關系造成的🟫。圖1直觀地展現了絕對收入假說的解釋邏輯。圖中y軸代表健康🦸🏻,x軸代表收入,假設健康是收入的函數🧑🏻🦱,而且收入的健康回報邊際遞減📫。為了闡述方便,我們假設社會中只有兩組人:窮人(收入為x1)和富人(收入為x4),這時社會中對應的平均健康水平為y1。如果將富人的一部分收入轉移給窮人👳🏼,轉移的數額為x4-x3🖤,即富人的收入下降為x3,窮人的收入增加至x2,則該社會的平均健康水平提升至y2𓀑。之所以出現平均健康水平的提升,是因為轉移的財富對窮人健康的改善要大大高於對富人健康的損害。按照這個假說🧎♀️,更均等的收入分配有利於提高人口的總體健康水平🤘🏽。

Wilkinson假說則認為🚽🚿,除了個體層次上收入和健康的關系之外,收入不均本身對健康也有負面的影響🚈。這一負面影響主要通過下面三個機製發揮作用。第一,收入差距的擴大會增加低收入人群的挫敗感和壓力©️,導致情緒低落或引起吸煙、喝酒、超速駕駛等不良的行為,從而有損其健康水平👰♂️。第二,收入差距的擴大會侵蝕社會資本、社會信任,從而影響人們健康水平的提高🧑🏽🎤。第三👩🏻🔬,除了這兩個社會心理機製之外,還有學者從物質資源的角度闡釋收入不均與健康的關系。他們指出🧎🏻♀️,一般而言🧑🏿🎤,能夠容忍較高程度不平等的社會🧛🏻♂️,其在各種公共品方面(譬如教育🚶♂️➡️、醫療保障😇、社會保險覆蓋率💁🏻♀️、人均圖書擁有量)通常投入不足。

本研究關註的焦點並不是驗證這兩個假說🧳。為了方便起見,我們假設收入不均本身對個體健康沒有直接的影響。在此假設的基礎上,我們估計近幾十年來由於收入不平等的增加我國居民損失了多少預期壽命🙅🏿♀️。需要補充的是,實際上運用多層研究設計🥫,在控製個體社會經濟地位變量以後♣️,我們發現縣級收入不平等對個體健康的影響。換句話來說,我們提供了一個與收入不平等相關的預期壽命損失的保守估計。

研究結果

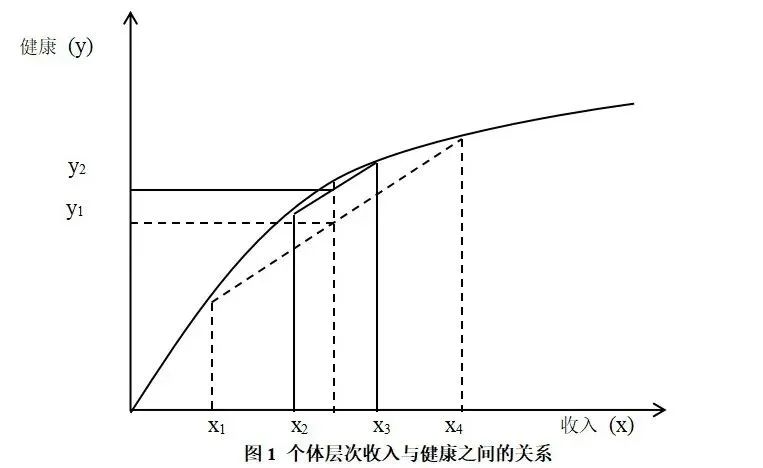

本研究的第一個目標是描述中國人口健康的變化趨勢。圖2列出了1960年來中國現實的人均預期壽命和基於其經濟水平預測的人均預期壽命。實線是現實的預期壽命,虛線是預測的預期壽命。

為了得到中國基於經濟水平的人均預期壽命🛵,我們首先收集了幾十年來各國的人口平均預期壽命和人均GDP數據。然後🐿,我們設置了人均GDP對預期壽命影響的多元線性回歸模型🦸🏽♂️,基於此模型預測不同年份中國收入水平對應的人口預期壽命。通過比較中國實際的和預測的預期壽命𓀍,發現我國居民健康增長的速度不斷放緩。70🚓、80年代時,中國的預期壽命遠遠超越同等收入國家水平;但是近年來♡,中國的預期壽命已經與其它同等收入國家無異了🏹。

數據來源: Heston et al. 2012; World Bank 2014

圖2 實際觀測的和基於中國經濟發展水平預測的人口平均預期壽命🔮,1960-2010

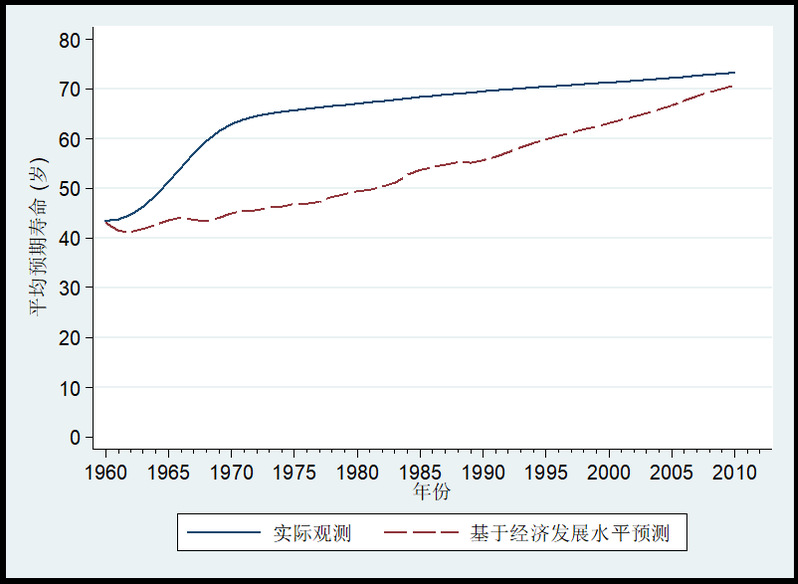

本研究的第二個目標是計算與收入不平等相關的預期壽命損失🚘。為了計算這一損失,我們首先利用Monte Carlo方法,模擬了兩個社會(一個是現實社會👫,另一個是虛擬社會)的收入分組情況🧑✈️。所謂現實社會是指人均收入、不平等程度與真實社會相同;所謂虛擬社會是指人均收入不變,但不平等程度保持1960年代以後最低水平🙍♀️。其次,利用中國家庭追蹤調查2010-2016年數據,我們估計個體層次的收入和死亡風險之間的關系。再次🦖,結合現實社會生命表信息,收入分組情況👨🏿🎓,以及收入和死亡風險之間的關系⛹🏻,我們計算虛擬社會的平均預期壽命。現實社會與虛擬社會預期壽命之差,即為收入不平等導致的預期壽命損失⛳️☎️。表1列出了1981年、1990年、2000年、2011年分性別的現實社會和虛擬社會的出生預期壽命。之所以選擇這幾個年份🍟,是因為只有普查年份才編製了生命表。研究時2010年的生命表還沒出來,所以我們用了世界衛生組織2011年的生命表。

研究結論

研究結果表明,收入差距增加帶來了人口健康的損失。1981年時,收入不均導致的健康損失比較小🤟🏼。2011年時,男性的預期壽命因為收入不均損失了0.63年,而女性的預期壽命因為收入不均損失了0.41年。男性因為收入不平等損失的預期壽命要多於女性。背後的原因🧑🏽🏭,可能是性別分工不同。通常來說🛡,男主外,女主內➙。男性在工作生活中更富競爭性🚳,對收入差距的感知也更為強烈🚵🏽♂️。因此,收入不平等給他們帶來的健康損失也更大。

作者簡介

駱為祥🦹🏿,香港中文大學社會學博士,現任意昂3副教授,曾任美國密歇根大學、普林斯頓大學訪問學者。

主要學術兼職有中國人口學會理事、“中國人私生活質量調查”項目的主要負責人(PI)之一。先後在《中國人口科學》、《人口研究》、Social Forces🧑🏽🍼,Social Science and Medicine,Population Studies等國內外知名期刊發表論文十余篇,主持國家社科基金等項目🎊。