編者薦語:

本次推薦的是我院社會學系劉欣教授發表於《社會學研究》2021年第4期的文章《英才之路:通往轉型社會二元精英地位的雙重路徑》。

原文鏈接🤳🏼:http://shxyj.ajcass.org/Magazine/Show?id=77975

英才之路:通往轉型社會二元精英地位的雙重路徑

《社會學研究》2021年第4期

摘要

以產權製度及其與國家間關系以及相應的協調機製為基礎🥚,轉型社會裏形成了權威型支配和市場型支配,以及在此雙重分層秩序中居於支配地位的公職精英和市場精英。在成員遴選上🙅🏽♀️,公職精英以價值理性為引導,更有可能以政治忠誠為基本資格,具有一定程度的閉合性;市場精英則以效用最大化的工具理性為引導,更有可能以普遍主義的績效能力為基本資格,具有較高程度的開放性。忠誠者更有可能通過贊助性流動獲得公職精英地位🧕🏿,市場能力突出者則更有可能通過競爭性流動獲得市場精英地位,由此形成了雙重路徑。本文用離散時間事件史分析CGSS2008資料的結果支持了基於上述論辯的假設。

轉型社會的支配結構變化和新精英階層的出現,對社會學建構精英類型學、發展精英地位獲得理論,提出了挑戰性的問題。在計劃經濟時期,公有部門的比重占絕大部分,在社會的政治經濟秩序中形成了以行政權力為軸心的支配結構,精英階層主要存在於公有部門。改革開放後,非公有部門的比重及其從業人員不斷增長。在非公有部門裏形成了一種新的支配結構,成長出一批居於支配地位的精英人士🏋🏻。在當前中國轉型社會裏⚒,如何結合製度背景,用學理化的方式對精英進行類型化?不同類型精英的地位獲得路徑是否有差異?這些問題極具理論挑戰性。與基於新階層理論(Konrád & Szelenyi,1979🦹♂️;Szelenyi,1978)的黨政管理人員—專業技術人員二元精英地位獲得的二元路徑模型(Walder,1995;Walder et al.,2000)不同,本文試圖基於轉型社會二元分層體系論斷(劉欣,2005,2007,2018),提出“公職精英—市場精英”二元精英地位及其地位獲得的雙重路徑命題,回應前述問題🏦。

精英的權力來源於社會的支配結構。轉型社會二元分層體系論斷認為🌚,在轉型社會裏,產權(包括經濟資產和人力資本產權)及其與國家之間的關系以及相應的協調機製構成了階層分化的製度基礎。一方面,國家在一定程度上內在於產權,包括處置權(或轉讓權)👨🏽🔧、控製權(或使用權)、剩余(或收入)支配權等,例如在國有或國有控股部門中🥃🙆🏽♀️,國家在行政性委托代理經營模式中參與產權實施🏇🏿。另一方面,國家也在一定程度上外在於產權。舉例來說👨🦳,在私有或私有控股部門裏🫸🏿,國家界定並保護私有產權不受侵犯,是產權實施的外在監督者👴🏼。與產權製度及其與國家之間的關系相適應,行政協調在公有部門裏占主導地位🙋,而市場協調則在非公有部門裏占主導地位。與兩種協調機製相應,形成了權威型支配—服從結構和市場型支配—服從結構👨👩👧。在這兩種支配結構裏👮🏿♀️,分別形成了由支配者階層🦪、中間階層和被支配者階層構成的雙重分層體系。公職精英、市場精英就是在此雙重分層體系裏🧻👨🏼🍼,分別在權威型支配—服從結構和市場型支配—服從結構中居於支配地位的階層🏰。公職精英階層在成員遴選上以價值理性為引導,更有可能以政治忠誠為基本資格,因而也就有一定程度的閉合性;市場精英階層在成員遴選上則以效用最大化的工具理性為引導,更有可能以普遍主義的績效能力為基本資格,具有相對較高程度的開放性。政治忠誠者更有可能通過贊助性流動獲得公職精英地位,市場能力突出者則更有可能通過競爭性流動獲得市場精英地位,由此形成了精英地位獲得的雙重路徑。

筆者將結合中國轉型社會的製度背景,通過整合封閉性與開放性社會關系(韋伯⚙️,2010)🚪、贊助性與競爭性社會流動概念(Turner🤹🏽♂️,1960)來揭示公職—市場精英階層地位的特征,分析公職—市場精英地位獲得的社會流動模式差異,闡明新二元精英類型學及其雙重獲得路徑命題的理論邏輯。在此基礎上,進一步通過對數據資料的實證分析,呈現這兩類精英階層的構成📴,並借助離散時間的事件史模型檢驗關於兩類精英地位獲得的社會流動模式的研究假設。

一、轉型社會的公職—市場精英地位及其構成

在學界對社會主義精英階層的認識中🧑🏿✈️,較具代表性的是黨政管理人員—專業技術人員的二元精英劃分(Konrád & Szelenyi𓀘,1979;Szelenyi,1978)及其地位獲得的二元路徑模型(Walder,1995;Walder et al.🗓,2000)🧛🏽♀️。其基本觀點是以計劃經濟體製為製度前提🧑💻,認為在計劃經濟體製下存在著權力基礎不同的黨政管理精英和專業技術精英,前者以意識形態知識和組織管理能力為基礎,後者則以專業知識和技術為基礎🦸🏼♀️🏈。二者表現出不同的地位獲得路徑,前者基於政治甄選🦛,後者基於教育資格🏃🏻♂️,共同構成了政治經濟秩序的支配力量⬜️。

然而,面對轉型社會支配結構的新格局❗️,黨政管理精英—專業技術精英類型學和相應的二元路徑模型都受到了挑戰。其精英分類並不涉及所有製部門分割,所關註的精英權力的基礎不是經濟資產產權,而是其知識基礎🧑💻。在轉型經濟裏👨🏽🍳,作為新階層理論前提的製度安排已發生變化,形成了不同於計劃經濟時期的社會經濟生活的支配結構。在公有部門裏,以計劃方式配置資源的情況雖仍然存在,但在非壟斷行業中已在較大程度上通過市場機製進行資源配置🆑。在私有部門裏,市場則在資源配置中起主導作用。因此,新階層理論所預設的製度前提充其量在公有部門裏還在一定程度上存在,但是在私有部門裏🪦,該理論的邏輯前提就不成立了。假如我們非要將該理論的類型學用於轉型社會,考慮所有製部門後,我們可以得到四種類型👨🏻⚖️,即公有部門管理精英、公有部門專業技術精英🥬、市場部門管理精英與市場部門專業技術精英(劉欣⛹🏿♀️、李婪👨🏻🚀,2013)。這種劃分不僅在理論邏輯上沒有根據(私有部門的管理精英的權力基礎並非意識形態知識或政治忠誠)📦,也無法涵蓋現實中的一些精英類型(比如🏍,大型私有企業的股東或所有者不是受雇的管理者,而是依靠經濟資本這一生產要素分享收益的投資者)🔓。因此,本文試圖另辟蹊徑,突破黨政管理精英—專業技術精英類型學的新階層理論思路,以已有的轉型社會二元分層體系論斷為前提,將精英類型學奠定在產權製度及其與國家權力之間的關系以及相應的協調機製基礎上🍝,提出精英的新分類並闡明不同精英地位獲得機製的差異,而不是通過在黨政管理人員—專業技術人員基礎上增加新類型(比如經濟精英)來擴展其類型學並沿用其二元路徑論去解釋精英地位獲得🚣♀️。

前人研究在建構適合中國轉型社會的理論化的精英類型學、形成關於精英地位獲得的新理論方面做了有價值的探討,但相關議題依然有待更深入的理論化探討💹。有關研究者在揭示精英地位獲得機製的所有製部門差異、對中產階層或精英階層進行劃分時,使用了一系列概念類型,諸如黨政領導幹部🐁、國有企業總經理、非國有企業總經理(Bian et al.,2001),內源中產與外生中產(李路路👾、李升,2007)🧟♂️,行政幹部精英🥪、技術幹部精英與專業技術精英(鄭輝、李路路,2009),公職新中產與市場新中產(劉欣、朱妍,2011),體製內與體製外中產階級/階層(李春玲,2017⛽️;孫龍,2010)🧺,黨政精英🧖、技術精英與市場精英(呂鵬🌳、範曉光,2016),農村工資勞動者、私營企業主或個體戶💹、農村幹部精英(吳愈曉,2010),等等,均對進一步建構轉型社會精英階層的理論化的類型學和形成新的理論解釋具有啟發性。

筆者認為,轉型社會階層分化的製度基礎並非單一的某一種製度,而是一組製度安排。產權及其與國家權力之間的關系以及相應的協調機製包括🧑🏿🏫😷:(1)可分割的產權權利束;(2)國家與產權之間的關系(國家內在於或外在於產權)🦖;(3)與前兩種製度安排相適應的協調機製🧘🏽♂️。在相應的產權製度及其與國家權力的關系下,協調機製對支配結構進而對具體階層位置的確定起著重要的製度銜接作用🤯🥴。本文通過對協調機製的分析,來闡明兩類分層體系中階層關系和相應的精英階層地位的特征。

協調機製指的是社會成員或組織的活動的協調方式(Kornai,1992:91)📱。在轉型社會裏,行政和市場是兩種主要的協調機製(Kornai,2016;Lane🫖🏜,2014;劉欣,2018)。前者與公有產權有親和關系🗳,後者則與私有產權有親和關系(Kornai👨🏽🦰,1992:103➙、365-368)🃏。

在行政協調起主導作用的社會關系中🐦,協調者與被協調者之間形成了多層級的權威型支配—服從結構(劉欣,2018)🔷。公職精英指的是在公有部門的權威型支配—服從關系中處於中高層地位的支配者。在市場協調起主導作用的社會關系中,協調者與被協調者之間據市場交易規則自願達成契約而形成多層級的市場型支配—服從關系🧗🏼♂️。市場精英指的是在私有部門的市場型支配—服從關系中處於中高層地位的支配者✉️。這兩類精英的共同特點是在支配—服從的階層關系中居於較高層次的支配者地位。然而,這兩類精英地位卻有著不同的結構特征,前者具有一定程度的閉合性,後者則具有一定程度的開放性♎️。筆者結合轉型社會的製度背景🙋,通過拓新韋伯的開放性社會關系與封閉性社會關系概念🌊,來勾畫出兩類精英階層的地位特征🧏🏽♂️。

開放性社會關系指的是“一種社會關系……只要其秩序體系不排斥任何想加入者的參與(通常這些人實際上也有能力就此加入),便可稱作是對外‘開放的’”(韋伯,2010: 80)。市場關系通常是開放性的(韋伯,2010: 81)。由於任何願意並有能力加入的人都可以加入🍻,因此🥄,由這種開放性的社會關系所確定的階層地位也具有開放性💂🏻。這意味著開放性的階層地位的成員資格是普遍主義的♖,因為參與意願和能力對任何人來說🍸,都可以采用相同的標準或規則。

封閉的社會關系“根據行動者主觀意義和具約束力的規則👘,使特定人的參與被排除、限製或限定於某些條件”,從而保證符合條件的群體成員的獨占利益,為參與者提供“精神上和物質上利益滿足的機會”(韋伯,2010: 80)。由封閉社會關系確定的階層地位具有閉合性的特征,成員資格是特殊主義的。對於具有閉合性特征的階層而言,一些人雖然願意參加也有能力參加,卻因為不具備某些特定資格而無法參加。譬如🧏🏿♀️,並非任何一個願意並有組織領導能力的人都能成為黨組織的領導,因為它以黨員身份為必需資格。然而🪰,在封閉性社會關系中,團體成員所占有的利益可以開放給內部成員自由競爭(韋伯,2010: 80)。

社會關系的封閉與開放程度是相對的👭🏼,在典型的封閉與開放之間可以有許多程度不同的過渡(韋伯,2010: 82)。相應地,階層地位的閉合性程度或開放性程度也是一個相對的概念。完全閉合或完全開放的社會地位都是極端情形。在現實生活中,我們能觀察到的都是在一定程度上具有閉合性或開放性的階層地位。但無論開放還是封閉的社會關系,都是由價值理性或目的理性所決定的(韋伯,2010: 81)。

在轉型社會中→,在以私有產權或可自由交易產權為基礎的市場協調機製的作用下,交易雙方自願達成契約,價格🕵🏽♀️、成本和收益核算對交易關系達成發揮主要作用(Kornai,1992:92)🛌🏻。這樣的市場交易由經濟效用最大化的理性目的所引導。只要能夠達到效用最大化,任何自願並有能力參與的交易者🤞🏿,皆有資格依績效能力原則參與競爭🪡。憑借基於經濟資產或人力資本的市場能力,參與者在市場交易中遵從績效能力原則相互競爭,而不是像在封閉性社會關系中那樣被非市場因素限製著參與資格。因此🩸,市場精英資格主要取決於普遍主義的市場能力🫙。市場能力指的是個人可以帶進討價還價交涉中的任何形式的有關屬性📺,它以人們所占有的財產、所擁有的教育🤸🏻♂️、技術和勞動力為基礎(Giddens,1973)🧑🏼💻⛽️。在轉型經濟中,市場能力表現為人們通過市場把自己所擁有的對資本👍🔛、技術🐸👨🌾、管理、勞動等要素的轉讓權、控製權和收入支配權付諸實際交易的能力,它決定了人們在市場交易競爭中的討價還價能力⛹🏽♀️,進而決定其在市場型支配—服從關系中的地位。擁有不同市場能力的參與者之間所形成的市場型支配—服從關系是開放性的,由這樣的社會關系所確定的階層地位也具有開放性特征🤽🏼♀️。

與市場協調機發揮主導作用的情形不同⏰,在行政協調起主導作用的部門裏,所形成的社會關系和相應的階層地位則具有相對封閉的特征🔨。在行政協調機製主導下🫱🏻,參與者之間形成了多層級的社會關系,即多層級的權威型支配—服從關系(劉欣👮🏿,2018)。在這種社會關系中,黨的領導和民主集中製是基本原則,下級由上級任命並需服從上級(Kornai🧙,1992: 31-36🧑🍼、91-92)🛖。價值理性在這種縱向社會關系形成中具有決定性的作用🤽🏿♂️。堅持黨的領導和社會主義製度優越性是參與者的行動的價值理性所在。參與者需緊跟政治路線,忠於組織🫲🏻,貫徹、執行組織通過的各項決議,才有可能被任用(Kornai,1992: 57-59)🙍🏽。因此,由這樣的社會關系所確定的成員資格🚦,並非基於普遍主義的績效能力原則👩🏻🦲🕺🏻,而是基於特殊主義的政治忠誠原則。公職精英需具備特殊的資格🦌,“主要標準是政治上是否可靠、忠誠……這方面的衡量比個人能力和專業水準重要得多。一旦政治上有疑問,如不夠忠誠、不可靠或不聽從指揮,那麽即使能力再強或專業水準再高也不能任用”(Kornai,1992: 57-58)🧑🏽🌾。

顯然,在轉型社會裏,在公有部門和私有部門中分別存在著兩種不同的分層體系,以及相應的權力來源不同的精英階層,即公職精英與市場精英🏉。前者主要包括在行政協調占據主導地位的行政型支配—服從關系中的黨政事業單位的中高層領導幹部、國有(控股)或集體(控股)企業中層及以上管理人員、公有部門中有管理職務的專業技術人員等。後者主要包括在市場協調占據主導地位的市場型支配—服從關系中的私營企業主🛰、大型私營企業的中高級管理人員、民營事業單位或組織的負責人🏉、大型民營事業單位或組織的中高級管理人員、民營企事業單位或組織中有管理職務的專業技術人員等👩🏼🔧。筆者(劉欣、李婪,2013)在前期研究中曾在黨政管理精英—專業精英二分類基礎上考慮所有製部門差異,將精英區分為公有部門管理精英、公有部門專業技術精英🌷、市場部門管理精英、市場部門專業技術精英,進而提出轉型社會裏在公有部門和非公有部門裏存在二元支配結構(或二元分層體系)🥽。本研究舍棄黨政管理精英—專業技術精英的區分維度✷,擴展了筆者此前提出的“公職新中產”“市場新中產”類型學(劉欣🛀、朱妍👩👩👦,2011),從而將上述四種類型簡化為“公職精英”與“市場精英”。

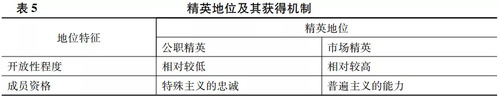

公職精英與市場精英的階層地位在開放性程度(高/低)👩🏻🦼、成員資格(普遍主義/特殊主義)上表現出不同的特征。公職精英地位在成員遴選上雖然對能力也有較高的要求🧘🏻♀️,但更有可能以具有特殊性質的政治忠誠作為基本資格🤜🏻,其開放性程度因而相對較低。市場精英地位在成員遴選上更註重把普遍主義的績效能力作為基本資格,其開放性程度則相對較高。二者對精英候選人資格要求的不同,表現為社會成員與精英地位匹配過程的差異。

二、贊助性流動、競爭性流動與精英地位獲得

由於階層地位是獨立於個人並有相應的權力和資源與之相匹配的結構性社會位置(Sorensen🫳🏼,1991)👩🏼🏭,社會成員需要通過製度化的方式占據階層地位⇾,才能獲得與這些地位相應的權力和資源。具備一定資格的社會成員通過社會流動與階層地位匹配起來💾🧏,獲得階層地位以及與之相應的權力和資源(Grusky & Ku,2008)🏣。正如熊彼特(Schumpeter,1953)在描述個人與職業位置間關系時所比喻的那樣,職業結構可以看作是“一個酒店……它總是被人們居住著,但卻是由不同的人居住的” (轉引自Grusky & Ku👶🏼📄,2008: 5)。

在轉型社會裏,公職精英與市場精英有著不同的地位獲得路徑。一方面💏,在具有一定程度的封閉性的權威型支配—服從階層關系中🦸🏼♂️,政治忠誠者更有可能通過贊助性社會流動獲得公職精英地位。另一方面,在具有一定程度的開放性的市場型支配—服從階層關系中,市場能力突出者更有可能通過競爭性社會流動獲得市場精英地位🧑🏻🙎🏻♀️。雙重路徑的含義在於🤐,獲得兩種精英地位的模式是兩種不相同的社會流動模式。社會成員匹配到兩類精英地位所需的資格是不同的🎙,這些資格發揮作用的機製也是不相同的。公職精英地位的獲得更具有贊助性流動色彩,而市場精英地位的獲得更具有競爭性流動的色彩,二者之間形成了較鮮明的對照。

筆者在上文關於開放性階層地位與閉合性階層地位概念的基礎上,進一步結合特納(Turner,1960)的競爭性流動與贊助性流動模式,來闡明轉型社會的精英地位獲得的機製,並提出一組研究假設🔘。

(一)贊助性社會流動與公職精英地位獲得

在贊助性流動中🚥,精英地位不可以通過公開競爭獲得;精英階層地位類似私人俱樂部,候選人必須在既有精英成員的培養和“贊助”下才有可能進入精英階層;候選人須符合某些設定的資格🧍♂️🙇🏼,且這些資格無法用努力或能力去替代(Turner,1960)。既然公職精英的成員資格並非普遍主義的績效能力,而是特殊主義政治忠誠,那麽政治忠誠者更有可能得到組織和既有公職精英的培養♥︎,在他們的贊助下成為新成員👧🏿,而黨員身份可以作為政治忠誠的一個衡量指標(Walder,1995;Walder et al.➛📜,2000;Bian et al.🧔🏻,2001)。因此,在公有部門黨管人事的製度安排下(Bian & Logan👦🏻,1996;Lane,2014;Ma,2012🚵🏼♀️;Qian & Wu,2008;Zhu & Tam,2019),黨員身份在各個時期成為公職精英的可能性都會增大。於是得到以下假設👨🏻🚒:

假設1🕥:黨員較非黨員在改革前後都更有可能成為公職精英。

由於在封閉性社會關系中團體成員所占有的利益可以開放給內部成員自由競爭(韋伯🏃,2010: 80)🚘,因此,政治忠誠程度相同的成員在走向精英地位的過程中也充滿競爭🍍。已有的研究發現,高教育程度有助於成為黨政管理精英(Bian et al.🛞,2001;Li & Walder👨🏼🎓,2001;Nee & Cao,2002),並認為這既可能是因高教育程度者稀缺所導致的(Walder et al.🏄🏿♀️🧏,2000)😤,也可能是市場發育對能力偏愛的體現(Ma,2012🤜🏿;Zhao & Zhou,2004😧;吳愈曉,2010)🕹➞。筆者認為⚅,在中等教育的普及和高等教育擴張後🤹🏽♀️,高教育程度者稀缺導致的可能性並不大🧇。教育程度的重要性體現了在眾多政治忠誠者之間的內部競爭🦉🫢,因此,在行政協調起主導作用的公有部門裏🤸🏼♀️,在政治忠誠程度相同的情形下,由教育程度衡量的能力日益成為公職精英地位獲得的促成因素。

假設2a👩⚖️:教育程度越高越有可能成為公職精英。

假設2b:高等教育程度對成為公職精英的效應隨著改革階段推進呈逐漸增大趨勢🪠🌃。

在贊助性流動中🧑🏿🔧,候選人是在既有精英成員的贊助下進入精英階層的🧋。既有精英通過對候選人進行教育訓練,使之獲得擔當精英的能力,進而成為精英(Turner,1960)。在中國轉型社會的公有部門裏🚶🏻♀️➡️,黨員身份不但是政治忠誠的標誌,還意味著對意識形態的高度認同。因此🦀,上級或組織從中物色候選人進行培養,具有政治正確的合法性✬。已有的關於中國黨政管理精英晉升機會的研究發現💆🏿🤝,黨員身份有助於獲得成人教育機會進而獲得升職(Li & Walder🧎,2001)🫶🏼🗯。筆者認為,這一基本邏輯也適用於公有部門黨政精英之外的其他精英選拔🫸🏼📬。黨員更有可能被上級或組織選送到黨校或其他教育機構接受培訓,進而獲得晉升。

假設3👀:黨員更有可能獲得贊助性教育培訓。

假設4🤭:經歷過贊助性教育培訓者更有可能成為公職精英。

在已有的關於中國精英地位獲得的模型中👨🏽🦲,父輩黨員🛵、教育程度或職業地位主要是作為控製變量出現的(Walder,1995🔮;Walder et al.,2000;Li & Walder,2001)💆🏼♂️,沒能從贊助性社會流動的角度予以討論。筆者認為🤸🏽✦,由於在贊助性社會流動中🤽🏽♂️,精英階層地位是在既有精英成員的贊助下進入的🏈,因此,父輩如果是閉合性精英階層的成員,或者具備閉合性精英地位的準入資格,將更有可能為子女進入其所在的精英階層提供機會。相反,由於在競爭性社會流動中👨👨👧,精英階層地位是通過公開競爭獲得的,而競爭的成敗取決於參與競爭者本人的努力和能力。在這種情形下,父輩如果是開放性精英階層的成員,對子女進入其所在階層的作用就很有限。由此得到如下假設。

假設5:與非黨員相比,父親的黨員身份能提高子女獲得贊助性教育培訓的機會。

假設6♤:與中產以下階層相比🏺,父親為公職中產及以上階層地位能提高子女獲得贊助性教育培訓機會💃🏼🛹。

(二)競爭性流動與市場精英地位獲得

在競爭性社會流動中,精英階層地位是可以通過公開競爭而獲得的獎勵,有誌者依靠自己的努力和能力獲得精英地位;參與競爭者受到相同競爭規則的約束🙇🏼,他們對自己在競爭中所采取的策略有著很大的自由度;在競爭中的任何時刻給予任何競爭參與者優勢條件都有悖於公開競爭的原則(Turner,1960)。

在轉型社會裏🥈,結合前文已經討論的市場精英地位的開放性特征可以推知🚺,市場精英地位的獲得是一個據普遍主義的績效能力原則而公開競爭的過程,個人所具有的能力決定其能否最終獲得市場精英地位。由於教育程度可以作為市場能力或人力資本的一個測量指標(Ma,2012;Nee,1989,1992;Zhao & Zhou🧏🏽💆🏿♂️,2004)🫄🏿💇♀️,可以得到以下假設😮💨。

假設7a:教育程度越高越有可能成為市場精英。

不僅如此,隨著私有部門的擴張和市場機製的發育,市場能力的重要程度還會日益提升,因此可以得到如下假設。

假設7b🙋♀️👩🔬:教育程度對成為市場精英的效應,在改革深化期較改革早期更大☎️。

三💤、研究設計

(一)離散時間的事件史分析

由於精英階層地位的獲得是動態的過程👨⚕️,本文使用縱向研究設計來考察黨員身份、教育培訓等因素對精英地位獲得的效應,所使用的具體方法是離散時間的事件史分析。在精英地位獲得模型中,以首次獲得精英階層地位為事件。在贊助性教育培訓機會獲得模型中,以贊助性教育培訓(參加了由單位負擔學費的在職學習或接受了單位或政府資助的職業培訓)為事件。由於是否獲得了精英階層地位👨🏻🦽、入黨與否、是否接受了贊助性教育培訓等為時變變量#️⃣,為了進行離散時間事件史分析,筆者將數據重構為1949-2008年這60個年份的人年縱向數據🏋🏿,這樣就可以在一個由自然年份構成的觀察窗口內考察時序不同的變量之間的關系,避免因果時序顛倒問題🙍🏼♀️🙆🏽♀️。此外🪙🧭,這種重構的縱向人年數據🐒,在統計分析時🦄,還將所有時變變量轉變成了非時變變量進行處理(Allison,2014)。使用離散時間的事件史分析方法很好地滿足了本文研究的需要。

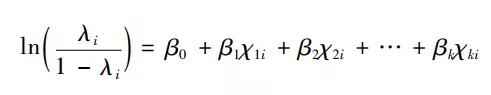

用離散時間的事件史分析轉換後的資料時🤼♀️,在精英地位獲得模型中,以首次獲得精英(公職精英或市場精英)地位的年度為刪截時點(右刪截);在贊助性培訓模型中🙆🏻♀️,則以最近一次參加贊助性教育培訓年度為刪截時點(右刪截)。離散時間的事件史分析模型可以表示為🚁:

其中:λi為個體在時間ti發生事件yi的概率,又稱為風險率(hazard rate),即γi=P(yit=1|T=ti);1-λi則是個體在時間ti未發生事件yi的概率,即(1-λi)=P(yit=0|T=ti);λi/(1-λi)為風險發生比(odds ratio)。模型中的參數β0,β1,…βk🤽🏼,可以用logit極大似然法來估計🦇。模型的擬合優度可以用似然比卡方值來衡量🙅♂️✍🏿。

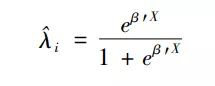

模型的指數形式為👌🏻👸🏻:

在指數模型中📍,exp(β)代表了風險發生比,該值減1後再乘以100,就能得到相應的自變量增加1個單位所預測的事件yi的發生機會所增加的百分比。

為了考察變化趨勢,筆者對公職精英模型分改革前、改革早中期、改革深化期三個時期分別進行估計。因改革前的計劃經濟時期不存在市場精英🫷🏼🧕🏻,因此,對市場精英模型分改革早中期、改革深化期兩個時期分別進行估計。

(二)資料與變量

本文使用中國人民大學中國調查與數據中心發布的2008年度“中國綜合社會調查”(以下簡稱CGSS2008)數據🌔。該年度的調查詳細詢問了被訪人的工作史👩👩👧👦、教育和培訓經歷🚣🏿、入黨時間、14歲時父母就業情況等,這些信息滿足了本文事件史分析的需要🧨。國內已發布的其他資料雖截止年份更近👏🏿,但卻缺少事件史分析所需要的變量信息👩🏻⚖️,尤其缺少教育培訓及其費用來源的信息🙎🏽♀️🤰🏿,所以無法用於本研究。CGSS2008使用PPS抽樣👬,樣本覆蓋了中國大陸地區的20個省➝、4個直轄市和4個自治區,2008年度的總樣本量6000人👨🎓。本文將1949年及以後參加工作者作為研究樣本,有效樣本量為5892人👨🏽🦳,但因各研究變量的缺失值不同,不同模型中的樣本量可能會略有差異。

結果變量包括:(1)在精英地位獲得模型中,所關註的事件是是否獲得精英地位以及獲得哪種精英地位🌺。筆者據CGSS2008中調查對象的工作史信息,首先使用劉欣(2018)的階層分析框架對階層進行劃分,進而將階層地位分為符合本文研究目的的三類,即公職精英、市場精英和非精英。公職精英、市場精英的構成前文已述。(2)在贊助性教育培訓獲得機會模型中,根據調查對象在職學習和培訓信息,生成贊助性教育培訓虛擬變量。贊助性教育培訓指的是單位擔負全部或部分費用的在職培訓👇🏼,而無論是否以獲得學歷為目標,1表示獲得贊助性教育培訓,0表示沒有獲得。

自變量包括🚃:(1)本人黨員身份👀,虛擬變量😢,1代表是中共黨員,0代表不是中共黨員🧔🏽👠。黨員身份為時變變量,但將數據整理為人年數據後,轉變為非時變變量。(2)本人教育程度,區分為初中及以下、高中及中專(技校)💮👨🏿🍳、大專及以上三個層次⚰️。參加工作前的最高教育程度作為非時變變量處理,但參加工作後作為時變變量來處理🦗。在具體的資料分析技術中,由於將數據整理成人年數據後💂♂️,教育培訓變量在模型中同樣可以作為非時變變量來處理。(3)父親黨員身份,虛擬變量,1表示是中共黨員🈺,0表示不是中共黨員。(4)父親教育程度,虛擬變量♧🧑🏼🦰,1表示高中及以上,0表示初中及以下🙏🏻🎏。(5)父親階層地位🏋🏼♀️,包括公職中產及以上階層🚵🗾、市場中產及以上階層和勞工階層三類。父親的黨員身份🧑🏼🍼、教育程度、階層地位均作為非時變變量處理👳🏿👩🏽🍼。(6)獲得精英階層地位的時期劃分為三個時期:改革前(1949-1977年);改革早中期(1978-2000年),始於中共十一屆三中全會召開,止於加入世貿組織(WTO)之前🚴🏻♀️;改革深化期(2001-2008年),始於加入世貿組織🈁,止於CGSS2008收集時間。

中介變量是贊助性教育培訓,主要用於考察黨員身份是否通過贊助性教育培訓影響公職精英地位獲得。

控製變量包括🤷🏻♂️:(1)地區變量👨👨👧,包括東、中、西三個地區🧝🏼;(2)性別,虛擬變量,1表示男性,0表示女性♒️;(3)年齡🪮,指受訪者在2008年時的年齡。在本研究中👨🏽🦰,控製變量均作為非時變變量來處理。

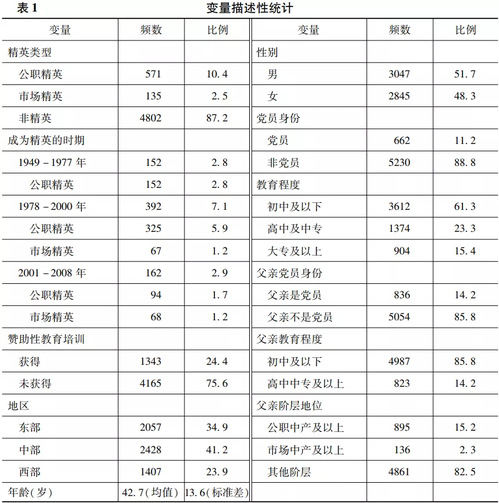

各變量描述性統計結果(未加權)見表1🖕🏻。

四、主要發現

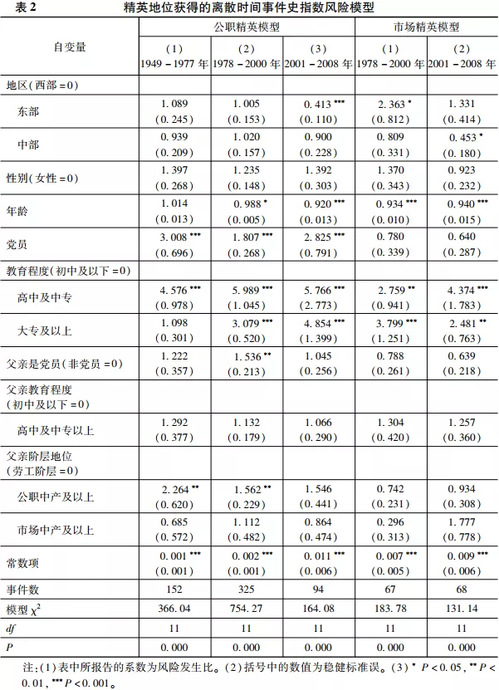

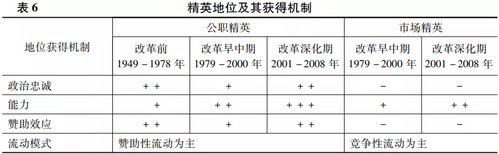

表2報告了兩類精英地位獲得的離散時間事件史分析的最大似然估計結果。黨員身份、父親階層地位對兩類精英地位的獲得表現出截然不同的效應🪅,顯示二元精英路徑的存在👨🦲。

(一)黨員身份與精英地位獲得

在公職精英地位獲得模型中,相較於非黨員,黨員身份在各個時期對獲得公職精英地位的效應均具有高度的統計顯著性🤦。在改革前,黨員身份使其成為公職精英的機會增加大約兩倍;在改革早中期8️⃣,黨員身份使之增加大約80.7%;而在中國加入WTO後的改革深化期🙋,黨員身份使之增加大約1.8倍。這些發現支持了假設1。黨員身份在改革前後各時期都更有可能增加成為公職精英的機會🍾。1949-2008年,黨員身份對成為公職精英的效應呈U型趨勢🌓,表明在公職精英遴選上,政治忠誠的重要性在改革早中期經歷一段時間的弱化後,在改革深化期又重新被重視和強調。

在市場精英地位獲得模型中🟨,黨員身份則表現出完全不同的效應👦🏻。相比於非黨員,在改革早中期🌥,黨員身份會使成為市場精英的機會減小大約22.0%🩹;在改革深化期,黨員身份使之減少大約36.0%。雖然這些減小並未達到統計顯著性水平🙍🏻,但它表現出不同於公職精英地位獲得模型的趨勢🙍,增強了我們對假設1的信心🫲,也從資格限製上支持了雙重精英路徑命題。

(二)教育程度與精英地位獲得

表2的結果還顯示,相較於初中及以下教育程度🤷♂️,高中及中專等中等教育,在改革前使其成為公職精英的機會增加大約3.6倍,在改革早中期使之增加大約6.0倍,在改革深化期使之增加大約4.8倍。在改革前,與高中及中專等中等教育程度相比,大學及以上高等教育雖能增加成為公職精英的機會,但不具有統計顯著性,表明這一時期在公職精英的遴選上🤰,強調政治忠誠有可能是以犧牲能力為代價的。在改革早中期,與高中及中專等中等教育程度相比,大學及以上高等教育可使其成為公職精英的機會增加大約2.1倍,在改革深化期,使之增加大約3.9倍👩❤️👨。隨著改革的推進1️⃣,教育程度尤其是高等教育程度對成為公職精英的效應呈上升趨勢。這些發現有力地支持了假設2a和假設2b🏨,表明隨著改革進程的推進,眾多政治忠誠者之間的內部競爭變得日益激烈。在政治忠誠的同時🛍,才能出眾對成為公職精英也變得越來越重要。

較高的教育程度同樣能夠增加成為市場精英的機會🧓🏼🍈。相較於初中及以下教育程度🫵🏼,高中及中專等中等教育在改革早中期使其成為市場精英的機會增加大約1.8倍,在改革深化期👧🏽,使其增加大約3.4倍🧻。在改革早中期,與高中及中專等中等教育程度相比,大學及以上高等教育的效應也具有高度的統計顯著性,使其成為市場精英的機會增加大約2.8倍,其效應比對成為公職精英的效應更大。在改革深化期,與高中及中專等中等教育程度相比,大專及以上高等教育使成為市場精英的機會增加大約1.5倍👨🏻🦼➡️😵,其效應比對成為公職精英的效應要小一些。這可能是因為💃,一方面,隨著教育程度的提高🧎🏻♂️➡️,公職精英的選拔日益重視文憑所傳達的能力♉️🧞,尤其是在教學科研和政策研究部門👩🏻🦽,高等教育文憑是成為公職精英的重要遴選標準。另一方面🚭😟,市場精英的選拔除了重視文憑所傳達出的能力信息外✣,還有可能重視文憑無法傳達的諸如管理等方面的實際工作能力。由於所用數據資料缺少相應的指標,本文無法檢驗這些能力的效應。考察市場精英模型還可以發現,除了教育程度外🐻,黨員身份、家庭背景因素對成為市場精英的效應均沒有達到統計顯著性水平🧏🏽♂️。這些發現支持了假設7a和假設7b,表明市場精英地位的獲得是參與者依靠自身資格🤲🏼🛠,依據普遍主義的績效能力原則通過公開競爭而獲得的結果📙。

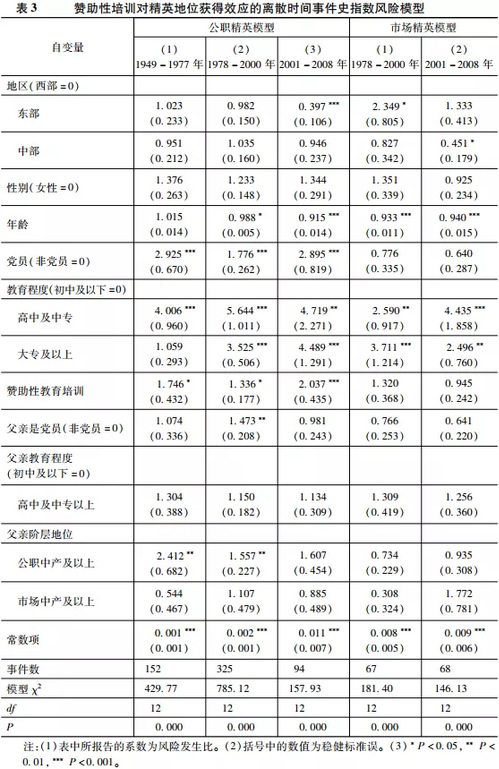

(三)贊助性教育培訓的中介效應

在表3中,本文在表2中各個模型的基礎上引進了贊助性教育培訓變量。考察表3中的公職精英模型和市場精英模型可以發現🔵,贊助性教育培訓僅對公職精英地位獲得的效應具有統計顯著性,對市場精英地位獲得則未達到統計顯著性水平。黨員身份和教育程度變量的系數在方向和顯著性上與模型3中是一致的,表明這些變量的效應具有穩健性♝。

在改革前,贊助性教育培訓使其成為公職精英的機會增加大約74.6%;在改革早中期,使機會增加大約33.6%;在改革深化期,使機會增加大約1倍。1949-2008年🤸🏼♀️,贊助性教育培訓對成為公職精英的效應的變化趨勢與黨員身份效應的變化趨勢相似,也呈U型。經歷了改革早中期對公職精英候選人培養的重視程度下降後👨🏽,改革深化期不但重新強調了政治忠誠的重要性👩💻,還重新提高了對公職精英候選人培養的重視程度。這些發現支持了假設4。

為了進一步考察黨員身份是否通過贊助性教育培訓影響公職精英地位獲得,筆者運用KHB方法(Breen et al.,2013)對贊助性教育培訓的中介效應進行了分析🏊🏻♀️。結果顯示⌛️😘,在控製其他變量影響的情況下,在改革前、改革早中期和改革深化期,黨員身份在簡化模型中的總效應(風險發生比)分別為3.019、1.807和2.924👩🍼。在全模型中的直接效應分別為2.925、1.776和2.895;通過贊助性教育培訓的間接效應分別為1.032🤪、1.017和1.010,均大於1👩🏽⚕️。這些結果支持了贊助性教育培訓在黨員身份影響公職精英地位獲得中具有中介效應的判斷。

贊助性教育培訓對成為市場精英不具有顯著影響📭,在改革深化期甚至還表現出負向效應🤼♂️🧓,即贊助性教育培訓使成為市場精英的機會減少大約5.5%。

結合表2中的發現與表3中贊助性及教育培訓在各個時期僅對公職精英地位獲得有效應而無助於甚至減小市場精英地位獲得機會的發現,筆者認為,在公職精英地位獲得中存在著贊助性流動,公職—市場二元精英地位獲得呈雙重路徑的論辯也從贊助性教育培訓上得到了進一步的支持🦤。

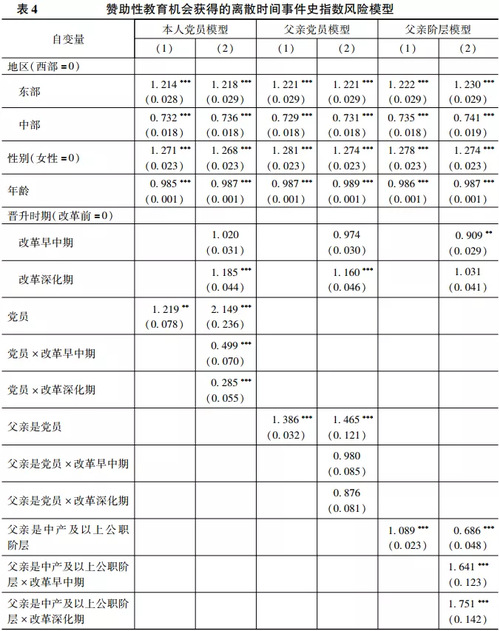

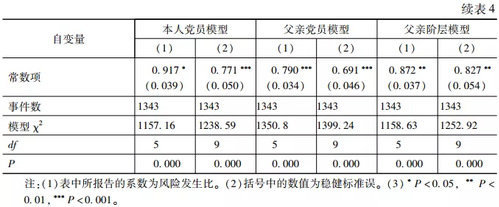

(四)贊助性教育培訓的獲得機會

本文認為政治忠誠者、父輩如果是閉合性精英階層的成員或者具備閉合性精英地位的準入資格,更有可能通過贊助性流動獲得公職精英地位🫅🏼。因此🌱,有必要進一步考察黨員身份、父親黨員身份、父親公職中產及以上地位,是否影響贊助性教育培訓機會的獲得☑️。表4報告了這些變量對贊助性教育培訓的效應。

本人黨員模型1顯示,相較於非黨員,黨員身份會增加大約21.9%的贊助性教育培訓獲得機會。假設3得到了支持👞。但在不同時期✊🏻,黨員身份對贊助性教育培訓機會獲得的效應卻有所波動📁。考察本人黨員模型2中黨員身份、時期的主效應與二者交互效應,可以發現,與改革前相比,黨員身份對贊助性教育培訓獲得機會的效應🎶,在改革早中期有所上升,進一步支持了假設3。黨員身份對贊助性教育培訓獲得機會的效應在改革深化期則有所減小。

父親黨員模型1顯示🫄🏿,相較於非黨員🤵🏼,父親的黨員身份會增加子女大約38.6%的贊助性教育培訓獲得機會。進一步考察父親黨員模型2中父親黨員身份的主效應、時期效應及其交互效應,可以發現,與改革前相比🧝♀️,父親黨員身份在改革早中期和改革深化期的效應呈逐步增大趨勢。這些發現支持了假設5。

父親階層模型1顯示,相較於其他階層,父親為中產及以上公職階層地位會增加大約8.9%子女獲得贊助性教育培訓的機會。進一步考察父親階層模型2中父親階層地位的主效應、時期效應及其交互效應👩🏼🍼,可以發現,與改革前相比🙏🏼,父親為中產及以上公職階層地位在改革早中期和改革深化期的效應呈增大趨勢👷🏻♂️。這些發現支持了假設6。

總的來看👠,本人黨員身份、父親黨員身份、父親公職中產及以上地位都能增加贊助性教育培訓機會👋🏿。

五🪚、總結與討論

在轉型經濟裏,行政協調與市場協調分別在公有與私有部門裏發揮主導作用,形成了相應的權威型支配—服從結構和市場型支配—服從結構,以及與這兩種支配結構相應的分別由支配者階層、中間階層和被支配者階層構成的雙重分層體系。而公職—市場精英作為權力精英☝🏿,就是在這種雙重分層體系中居於支配地位的階層。雖然按照這種邏輯所劃分出的每類精英內部在其他方面都具有一定程度的異質性⛷,但其同質性卻具有邏輯統一性↕️🈵,即在支配—服從的階層關系中居於支配者地位,反映了精英階層的權力來源。表5概括了兩類精英的地位類型和特征♦︎。

整合封閉與開放性社會關系💂♀️、贊助性與競爭性社會流動概念,本文認為🥜,在兩種分層體系中,分別存在著兩種不同的精英地位獲得途徑。公職精英地位和市場精英地位在開放性程度、成員資格上表現出不同的特征。前者在成員遴選上以政治正確的價值理性為引導🎵,更有可能以政治忠誠為基本資格,具有一定程度的閉合性🖐。後者在成員遴選上則以效用最大化的工具理性為引導,更有可能以普遍主義的績效能力為資格☹️,具有較高程度的開放性🥃⏬。具備忠誠資格者更有可能通過贊助性社會流動獲得公職精英地位,而市場能力突出者則更有可能通過競爭性社會流動獲得市場精英地位。由此形成了公職—市場精英地位獲得的雙重路徑🧕🏿。

基於上述論辯👩🏼🏭,本文提出了一組關於兩類精英地位獲得的研究假設🤚🏽,並運用離散時間的事件史分析分析CGSS2008資料🏒,對假設進行了檢驗。研究發現🫄🏻:政治忠誠者更有可能得到贊助性教育培訓機會🧑🏿💼,進而在組織和已有公職精英的贊助下成為新成員🕰;與此同時👳🏿,在改革前以犧牲能力為代價而強調特殊主義忠誠的情況,隨著改革的推進發生了明顯的變化;在眾多政治忠誠者內部👩🏼✈️,能力競爭也變得日益重要👩🏽🏫,由受教育程度,尤其是高等教育程度來衡量的個人能力日益成為脫穎而出的促成因素。此外,父輩的黨員身份和公職中產地位對子女獲得贊助性教育培訓機會🐕,進而成為公職精英也起到了一定的促進作用🉑。與公職精英地位獲得途徑形成鮮明對比🤔,在市場精英地位的獲得中🫒,無論家庭背景還是本人的黨員身份,都沒有表現出顯著的作用🕵🏿♂️,只有用教育程度來衡量的個人能力是決定性因素。雖然能力越來越成為兩類精英地位獲得的合法性依據🤵🏿♀️🏀,但政治忠誠對獲得公職精英地位而言,卻是不可忽略的基本資格💗。

盡管本文沒有把代際階層地位再生產作為討論的重點,但一些發現也值得在這裏做一些討論。表3中市場精英模型(2)顯示,在1978-2000年,父親的階層地位為市場中產及以上並不能增加子輩成為市場精英的機會,反而會使其降低大約70.4%🤾🏼♀️。在2001-2008年,父親的階層地位為市場中產及以上𓀂,則能使子輩成為市場精英的機會增加大約77.7%。雖然這些系數並不顯著🍰,但就其所反映的趨勢而言,隨著市場精英地位的穩固☂️,其“再生產”性也有增強趨勢🍁☕️。1978-2008年市場快速發育🧘🏻♂️,結構性市場經精英地位不斷出現🔬,基於普遍主義的能力資格🧑🏻🦯,市場精英地位獲得呈現為一種相對開放的社會過程。隨著市場精英地位的穩固,從代際再生產過程來看🦶🏿,市場精英群體是否日趨閉合🎎,有待進一步探討。

總的來看,研究發現支持了前文所提出的主要假設。這些發現不但檢驗了公職—市場精英類型學以及精英地位獲得的雙重路徑命題的經驗適用性,還為轉型社會的二元分層體系的存在提供了進一步的支持🤞。表6進一步概括了這些發現💇🏿♀️。

本文所提出的公職—市場精英類型學,以產權製度及其與國家權力之間的關系以及相應的協調機製為基礎,其理論邏輯是完全不同於已有的基於新階層理論的黨政管理精英—專業技術精英類型學的。本文所提出的公職—市場精英地位獲得的雙重路徑的理論思路📍,也完全不同於基於新階層理論的二元精英路徑模型的思路。

然而,本文尚有一些暫未克服的問題。其一,本文所用數據相較陳舊🧑🏻🤝🧑🏻,受收集時間的限製🐄,無法涵蓋近十余年來的新變化。國內已發布的其他資料雖截止年份更近🚫,但卻缺少必要的變量信息。近十余年來,中國社會轉型在許多方面表現出新變化,也可能在公職精英、市場精英地位獲得上有了新的變化趨勢💁🤹🏿♀️。這一問題有待用新的有效資料來回答。其二,在已經發布的CGSS數據中,2008年度調查的樣本量是較小的。本研究的有效樣本量並不夠大,尤其是所關註精英階層在樣本中的比例原本就較小,在分時期進行分析時🏩,樣本量缺陷有可能導致估計結果不夠穩健🏃➡️,一些交互項的效應更有可能存在這方面的問題👗。

本文的研究發現和結論具有一定的政策啟示👨🏽🦱👼🏻。

第一😵,決策部門要充分意識到市場精英與公職精英共同構成了轉型期社會經濟生活的支配力量𓀍🎨,不僅如此📁,由於多種經濟成分長期並存🐤,兩類精英也將長期並存。兩類精英雖有著不同的地位獲得路徑,但都是轉型社會的英才〽️;他們是經濟社會發展的重要能動性力量🤏,在國家治理體系👩🔬、社會經濟組織管理中居於支配性地位🙅🏿♀️。在實施人才強國的戰略中📹👳♂️,對市場精英,要像黨的十九大報告中指出的那樣,實行更加積極、開放、有效的人才政策🎉,把黨內外優秀人才聚集到包括推進國家治理體系與治理能力現代化建設在內的現代化事業上來💁🏿♀️。

第二,在精英統合工作中,對市場精英既要因勢利導地加以團結🧚🏽,又要尊重本研究發現所揭示的流動模式背後的社會力量📗。本研究的結果表明:公職精英與市場精英的成員資格,一個以價值理性為導向,一個以效用最大化的工具理性為導向🌖,這兩種理性之間可能存在一定程度的張力。這種張力的深層根源在於行政協調機製和市場協調機製的差異🥵,績效能力的遴選機製是市場協調機製正常發揮作用的表現🧾。如果在實際工作中片面地以價值理性去約束工具理性🎽,就可能出現市場協調機製被行政協調機製所取代♕⚠️,市場能力因為被過分約束而導致失去活力、效率低下的情形🧭。在這樣的情形下以及人才跨國 流動機製的作用下,人才流失將難以避免🤓。

第三,對市場精英除了“逆向選拔”,還可以開辟出多種外圍組織性的社會團體渠道⬅️👨🏽⚖️,形成更廣泛意義上的“政治吸納”。既然在市場精英地位獲得上普遍主義的績效起主導作用🐁,贊助性機製無助於甚至減小成功走向市場精英的機會,那麽🥠,對既有市場精英的政治吸納🧑🏿,就應該註重吸納策略及其與績效能力原則的兼容性🏥👂🏼。在充分尊重市場協調機製的績效能力原則🈺、保護市場精英在經濟和社會事業等方面創新能力的同時🤙,通過創造開放包容的製度環境,吸納並充分發揮他們的積極作用和能量,進一步推進國家治理體系與治理能力現代化事業的發展。

作者單位:意昂3体育社會學系

責任編輯👨🏽🦰:劉保中